乳児(生後すぐ〜1歳まで)

ひだまりクリニック院長・小児科医 佐山圭子

赤ちゃんの睡眠について③(生後半年頃から1歳位まで)

前回は、3~4か月になると昼と夜がわかってきて、割と夜にはよく寝る赤ちゃんも増えること、でも、睡眠にも個性があり長く寝る子もいれば3時間ごとに律儀に起きる子もいるという話をしました。早寝早起きを目標にして生活リズムを整える意識を持ちましょうという話もしました。

6か月前後になった頃、あれ?なんでこんなに起きるの?という夜がやってきた、という話をよく聞きます。長いときは7~8時間ほども寝ていたのになぜ?となったりします。急に1時間とか2時間ほどで起きたりして、何か子どもに異変があったのか?と心配になることもあります。

おっぱいをあげたり抱っこしたりして安心させてあげると割とすぐに寝たりして、日中のようすもあまり変わりないのに・・・と戸惑う方もいらっしゃいます。

これをネットなどでは「睡眠退行」などというキャッチーな言葉で、さも悪いことのように書かれているのを見ると、なんだかなぁと思います。私はこの現象は「退行」ではなく、この時期の赤ちゃんの発達とともに起きてくることだと考えています。

この時期の赤ちゃんはいろんなことがはっきりわかってくる時期で、人見知りが始まり、感情も今までの単純な快・不快という感情から、少し複雑な感情を持ち始めます。ママはいるかな?という不安とか、怖いとか、大好きな人への愛着がはっきりわしてきます。愛着という感情がしっかりできるからこそ、大好きな人、安心できる人以外の人に対して人見知りが起こります。もちろん、人見知りの度合いも赤ちゃんそれぞれではあるのですが。

だから、私は退行ではないと伝えたいと思います。発達してきたからこその夜泣きなのです。もちろん、多いこともありますが、2~3回なら、普通のことのようです。

6~7か月健診で、何時に寝て何時に起きるか?夜泣きで起きるか、起きた時にどう対応するか?と聞くと、その時期は、ぐっすり寝る子よりは、何回か起きる子の方が多いです。起きてもおっぱいをあげたら安心して、すっと寝るという子も多いです。混合栄養のお子さんも、夜よく寝てほしいと寝る前のミルクをたっぷりあげてみても、やはり夜中に起きてしまう、けれどおっぱいやミルクをもらうとすぐ寝るという子も多いです。

保護者がそばにいるのだという安心感は大きいのだなと思います。だから、ベビーベッドで寝ていた子も保護者の横で寝ると起きる回数が減るということもあります。この時期、自然と添い寝になっていくという親子は多いです。

暑いか寒いかなど、気温にも気をつけてください。他にも、歯が生え始めているときなども、起きがちということがあります。

起きる回数が多くなったり少なくなったりしながら、発達や運動量の増加とともにだんだんよく寝るようになってきます。母乳育児の子どもの方がよく起きると思いますけれど、なだめるのも簡単です。

このように赤ちゃんが夜起きてしまうことは決して異常なことではないのですが、保護者が休めないということには問題があるので、ねんねトレーニング(抱っこや添い寝などをせず、赤ちゃんが自分の力で眠れるように習慣づけるためのトレーニング。赤ちゃんと保護者が十分な睡眠をとれるようにすることを目的とする。)という話題も出てくるのだと思います。どれが正解ということはないのですが、私は、ねんねトレーニングは、結局は赤ちゃんをあきらめさせるということなのではないかと思います。トレーニングをやってみたものの、そこまでは頑張れなかった、赤ちゃんの泣きには勝てない、難しかったという人も多いようです。「川の字で寝る」日本の文化にはなじまないようにも感じます。

ねんねトレーニングは必須のものではなく、赤ちゃんの気持ちを考えてあげながら、上手にこの時期を切り抜けるのがいいのですが、とはいえ辛いという話はよく聞きます。できることは、

① 起床の時間はなるべく決める(夜泣きのために遅寝遅起きになっていかないようにする)

② メリハリのある昼間の時間を過ごす、特に午前中にしっかり動いていると、早めに寝つくようになると思います。

③ 栄養バランスのとれた離乳食をしっかりと進める、特に鉄分は、意識してとるようにしたい栄養素です。動物性たんぱく質のヘム鉄が吸収も良く、大切です。鉄分不足が睡眠にも影響があるということは、最近よく言われるようになってきました。

はいはいができるくらいになると、機嫌よく夜中でも起きて遊びだしてしまうという現象もありますが、長い期間は続かないことが普通です。親が疲弊しないように、寝室を安全にして親は寝たふりをして、遊んでいる雰囲気を感じながら横になっていたらいいと思います。追いかけて布団に入れたり、寝かせようと躍起になったりしなくても眠くなったら戻ってきますので(たぶん30分前後だと思います)起きて~と叩いたり、よじ登ってきたりもするでしょうけれど、あまり反応しないで、様子を確認しながら寝ていたらいいでしょう。

昼は活動的に過ごし、夕方の遅めのお昼寝はなるべく避けて、夜は遅くならないように……つらいとは思いますが、ここで話したような夜泣きは心配なものではありません。もっと発達して運動量が増えてきたら回数は減ります。ストレスは貯めないようにして、乗り切ってください。

そのためにも、家族の協力が大事ですね。

そうそう、これは学問的に正しいとは言われていないかもしれませんが、夜泣きの多い赤ちゃんに乳児突然死症候群は少ないと思います。なぜならば、深く寝入ってしまうことが突然死の要因になっているからです。深く寝る時期の乳児期前半の方が、突然死が多いのはそのためだと考えています。そう考えると、深く寝かせようとすることもないのではないかと思うのです。

40年くらい前、突然死が多くて問題になった欧米の育児は、深く寝かせるために、個室で、うつ伏せ寝にして、ミルクをたっぷり飲ませてから寝かせるという方法をとっていました。それと逆のことをしたら突然死が減ったという疫学的な調査結果から、同室で、あおむけ寝で、なるべく母乳で、という方法が推奨されるようになりました。

夜は寝てほしい、親だって寝たい……それは、切実な願いですけれど、浅い眠りは赤ちゃんの睡眠の特徴、ちょこちょこ起きるということは、突然死は起こりにくいのだと思うと、少し救われませんか?

(11月4日配信)

赤ちゃんの睡眠について②(月齢2か月頃から6か月頃まで) ひだまりクリニック院長 小児科医 佐山圭子 2か月前後から、赤ちゃんは、夜には少し長い時間寝てくれる

松戸市立病院 小児脳神経外科宮川 正先生 ちょっと目を放した隙に、こども達は転んだり、落ちたりして頭を打つことがよくあります。そんな時、病院へ連れて行ったほうが

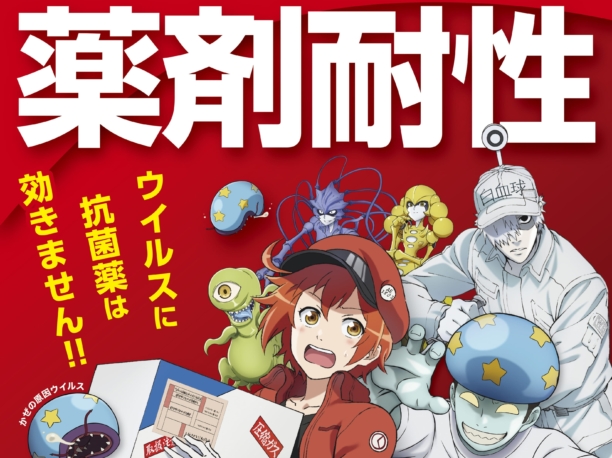

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院 AMR臨床リファレンスセンター 藤友 結実子先生 【分からないことを聞いていますか?】 「抗菌薬・抗生物質につい